En ocasiones, un rasguño inapreciable de la vida puede crecer por su cuenta hasta colonizarnos sin pedir permiso; solo pasado el tiempo es cuando caemos en que lo imperceptible tiene a menudo más peso y profundidad que aquello en lo que habíamos creído con supuesta convicción duradera. A esos años de mayor cuantía me refiero aquí. Años de iniciaciones. Años de formación, en los que se amasan los rasgos mayores del rostro de una generación. Años infantiles, escolares, de cercanía familiar o ya de ensayos de emancipación que se lograba a duras penas entre el miedo, la osadía o la inconsciencia.

**

No ser nadie, ser un don nadie, un cualquiera, eso es, acunado en la invisibilidad es una de las ventajas de las ciudades grandes, esas que te devoran entre cientos de miles de congéneres pero te gratifican con la indiscriminación.

**

Las familias no lo cuentan todo. En el saldo de palabras que nos pasan a los siguientes siempre hay un resto que no entregan. Se lo quedan ellos. El abuelo o la abuela o la madre. Tú preguntas qué fue de tal pariente, ese que ya nunca más apareció, del que hemos descubierto una carta postal enviada hace mucho desde una ciudad imprevista o una fotografía suya con esos arañazos del desdoro de los años, un pariente que cortó los hilos en un momento dado y sefiní, adiós para siempre, ahí os quedáis, familia –eso nos decimos por lo bajo que habrá dicho él–, la mujer y los hijos y la casa y los amigos…

**

¿En qué momento se terminan las cosas?

¿Cuándo una enfermedad deja de ser enfermedad, cuándo el amor se reduce del todo a tierra, humo, polvo, sombra, nada, cuándo la lluvia que nos mojaba hace un momento todos los gestos se tamiza primero en pequeñas agujas frías, luego se hace arañazos de vapor y por fin desaparece –y creemos que estamos secos por fin, eso creemos pero a la mañana siguiente dejamos caer estornudos de sifón y sentimos el ronroneo de una humedad que rueda por dentro y no se va–, cuándo el dolor se despide por su cuenta del cuerpo para siempre –o no, y vuelve un día sin preguntar, igual que entró la primera vez en nosotros–, cuándo el poder se diluyó del todo y el rey no lo advirtió y quiere dar esa orden al último jardinero, que lo mira con mirada de burla y de escarnio y se da la vuelta sin ganas y le hace tragarse las palabras, esas que ya se deshacen en la boca antes de pronunciarse?

**

Muy a menudo, justo cuando estamos perdidos bajo el espesor de las incertidumbres es cuando más nos urge suponer que, tomemos el camino que tomemos, hemos dado orientación y destino feliz a lo que hemos emprendido. Rueda entonces en nosotros la masa ardiendo de una fiebre que puede llevarnos al apasionamiento, al disparate, a la bestialidad. Cualquier cosa con tal de negar la evidencia de haber equivocado los pasos.

**

Los nombres, siempre lo he creído así, restituyen en mucha medida la necesidad de una presencia. Por eso he escrito y he leído poesía durante toda mi vida. Los nombres contienen avisos e iluminaciones en sus sílabas. Pronunciarlos es exponerse a sus consecuencias.

**

La ciudad. La ciudad era un cogollo de calles tentaculares que irradiaban desde las inmediaciones de la catedral. Deseché esa tarde de agosto acertar con eso que da en llamarse arterias urbanas. Preferí esa otra capilaridad menor y de calibre gastado: calles secundarias de traseras de almacenes con antiguos letreros despintados, ya inválidos (pero no para mí); fachadas saltadas por el tiempo; platos con bombillas muertas en lo alto de algunos chaflanes. Emprendí una descubierta por los aledaños de La Sal. Cuando regresé a dormir, ya tenía claro algo más. La ciudad tenía color y memoria, una memoria húmeda y oscurecida de despensa.

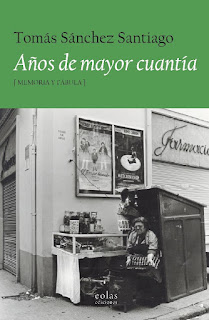

[Eolas Ediciones]