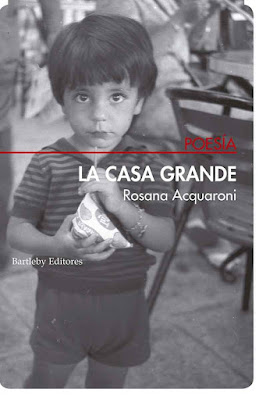

Rosana Acquaroni: La casa grande.

Bartleby Editores, 2018.

Utrecht, mediados de noviembre. La autora llega temprano y trabaja hasta acabada la tarde. La corriente de su poemario inunda aquel local cercano al Domtoren. El oído, alerta (quién sabe qué se manifestó antes: la palabra o la música). Acogida y memoria templan la sala. La hija habla. Una ola de sensibilidad prende.

«A Manuela Muñoz, mi madre». Una madre que decía: «De la obediencia no se sale indemne». O «Me ataron con correas y me apagaron la luz». La hija no es víctima, es testigo, aunque esa posición no esté exenta de dolor. Su mirada guarda el pasado y regresa cuando el tiempo ha dado su salto requerido. Construye entonces La casa grande. Para dar abrigo a la madre, a la memoria de la madre. A la vida previa a la hija. Al encierro sufrido en un periodo poco amable con las mujeres.

El primer verso hace de título en cada poema. Versos-matriz, uterinos, dispuestos a blandir las hojas necesarias para contar lo que se propusieron contar. Casi cincuenta poemas en total, distribuidos en cuatro partes.

Vencejos, gorriones… Colibrí es la madre. Los pájaros sobrevuelan varios versos. ¿Qué destino persiguen? ¿Dónde se refugian? La madre-pájaro, como la autora-hija, sin marcharse, sale del hogar. «Una mujer que siente que está sola / tiene muchas maneras de morir / a manos de ella misma».

Intuyo que La casa grandeera la forma que esa madre debía tomar. El modo de rescate, la llave abierta a la penumbra de la infancia y a una vida de mujer herida por su época. «La locura presiente la verdad de las cosas / la certeza del hueco».

Mirar a la madre como se mira al futuro. Cortar un tallo. Doblar las esperas. Cada quehacer lleva su nombre.